こんにちは〜!!

本日もブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

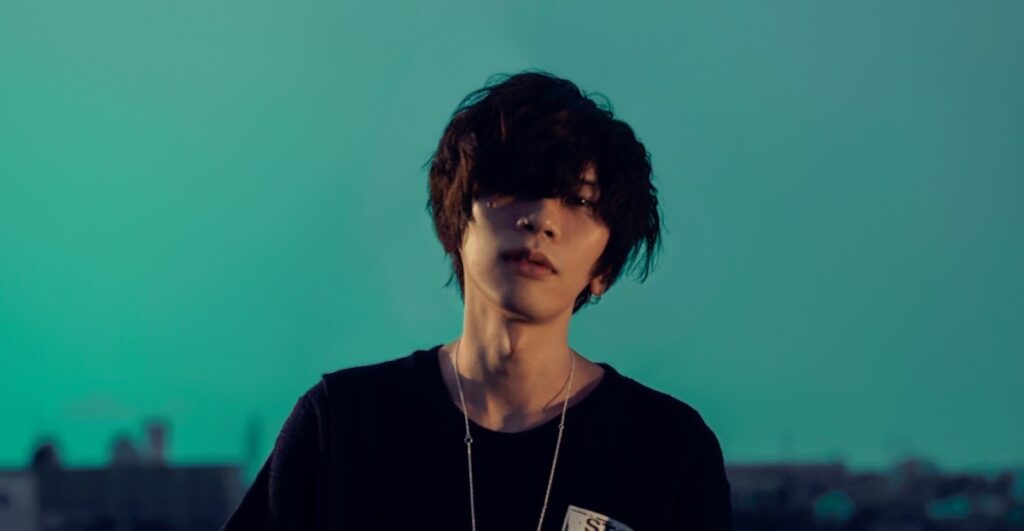

私は最近、話題になった映画『ルックバック』の、原作者である藤本タツキ先生の『チェンソーマン』のアニメ主題歌でもある、米津玄師さんの『KICK BACK』という曲にどハマりしています!!

『 KICK BACK』ですか〜!!私も大好きです!!

ところで私は、ボカロ曲を作るのが好きで、ボカロPとして活動しているのですが、せっかく作った曲をなるべくたくさんの方に聞いてほしいと思うもので、流行りの曲を自分なりに解釈してポイントをまとめるということにハマっています!

それはおもしろそうですね!!

ではこの曲のいいところを、ボカロP目線で聞かせて欲しいです!!

分かりました!!

それでは今回は、米津玄師さんの『KICK BACK』の聴きどころを、ボカロP目線で皆さんにご紹介していきたいと思います。

YouTubeのリンクを貼るので、みんなも一緒に流しながら見ていきましょう〜!!

私のボカロ曲も、よかったらチェックしてくださいね〜!!

イントロ

まず冒頭のチェンソーを引くSEからの、ベースリフです!

このリフは、RadioheadというイギリスのバンドのParanoid Androidという曲の、間奏の2分5秒あたりのリフをオマージュしたものだと思います。

Radioheadですか〜。

どこかで聞いたことのあるバンド名ですね!

この曲は97年にリリースされたRadiohead3枚目のアルバム収録曲なのですが、このアルバムがきっかけとなって、彼らの音楽性がロック系のサウンドからシンセ系のオルタナっぽさが出ていく、そんなアルバム内容になります!

要するに、過渡期の曲なのですね!!

こういった前衛的な曲のリフを、イントロからズドンで出してくるあたり痺れます!

さらに、ディストーション系のエフェクトをきつめに利かせていて、冒頭からバチバチ感全開です!!

さてベースリフ2周、からのエレキーギターで駆け上がるようなフィル、からの歌い出しイントロ始まりですが、何と言っても印象的なのは『努力未來a beautiful star』という歌詞です!!

このフレーズは、以降この曲中で随所に散りばめられており、とてもとても印象的なフレーズだと思います。

そうですね。

米津さん本人がおっしゃっていたことなので間違いありませんが、モーニング娘。さんの『そうだ! We’re ALIVE』 という曲内で使われているフレーズなんだそうです。

へぇ〜。

昔のヒット曲からの引用だったんですね!!

この曲は2002年のシングルであり、入れ替わりの激しいアイドル業界の不安定さと、その中でも客に向けては明るい部分を見せる、若い女の子特有の揺らぎのようなものが、KICK BACKという始めから終わりにかけて、いい意味で破壊的な曲のポテンシャルを最大に引き出していると思います。

先ほどのベースリフ然り、MVのアメコミ系の雰囲気然り、最近の90年代文化のファッションなどにおけるリバイバル的な流行というのを意識的に曲に取り入れているように感じます!!

その通りだと思います。

音楽的な鋭い感覚や、その理屈を勉強されていることはもちろんのことだと思いますが、大衆的な流行とのバランス感覚のよさというのは、ポップスを作る上で非常に重要な感覚であると考えます。

Aメロ

続きです。

イントロが開けて怪しげなベースフィルからAメロです。

このAメロ、多くのボカロPは曲を作る時2回似たような歌メロを入れると思いますが、一周でさっさと終わってしまいます。

ところで米津さんは元々、ハチという名前でボカロPとして活動されていたのは、ご存知でしょうか?

はい!!

米津さんは元々、ハチと言う名前で活動されていたボカロPさんなのでこう言った手癖のようなものは誰しも悪い意味で残ってしまいそうですが、そんなのお構い無しなのがすごいですね!

日々、進化されているようです。

続いて、だっだっだっっだだーー〜んでもの凄い荒い転調をかましてきます。

その後、『誰だ、誰だ頭の中呼びかける声はー』の後にギターで歌メロをなぞるのですが、これは常田さんの手癖全開な感じがして良いです。

常田さんって、King Gnuのギターをされている方ですか?

はい。その通りです。

この楽曲ではKing Gnuのギターをされています常田大輝さんが編曲に入っています。

そうだったんですか!!知らなかったです。

この部分のアレンジは、King Gnuの曲中のソロとかでよく見かける気がします。

vinylが分かりやすいです。(3分23秒あたりからです。)

常田さんの作る楽曲は特にロック系において90年代くらいのバンドに影響を受けられている印象があります。だから冒頭のゴリゴリディストーションリフだったんですねー。笑

Bメロ

続きます、

あれがほしいこれがほしいと歌っているー、からのまた転調してBメロ、

『幸せになりたーい、楽して生きていたーい、この手に掴みたーい、あなたのその腕の中ー』

で凄い回数の転調をしてます。

転調をたくさんすることで、キーという概念が存在しないような演出を狙っているのかなと思います!!

作曲者が転調する時は曲に展開をつけることを目的にしていることが多いと思います。

つまり、明るくしたり、暗くしたりを狙って出せます。

この曲は元々、チェンソーマンの主題歌として提供されたものなのですが、このチェンソーマンのストーリーは作者の藤本タツキ先生のように、とにかくぶっ飛んだストーリー展開です。

確かに。

藤本タツキ先生の別作品である、ファイアパンチという漫画は、ストーリー中盤まで『これ完結させる気あるのだろうか?』と、心配になるくらいに破茶滅茶です。

しかし、終盤にかけて何となく人って結局そういうものだよなと思わせてくれる謎の読後感があるので大好きなのです!!

なるほど。そうだったのですね。

きっと、そういったあたりを、反映しているのかもしれません。

つまり、漫画の終盤を曲で言うサビとするなら、今はサビ前に対応していると言うことです!!

サビ

続きます。

散々転調しまくって、満を持してのサビになります!!

『ハッピーで埋め尽くしてー』の部分ですね!!

サビに転調するのは、最近のポップスではセオリーみたいなところがあると思いますが、

通常はサビ前でこれだけ転調を繰り返すと言うことはありません。

それはなぜでしょうか?

日本のポップスは、サビを主軸に置いて曲作りをするという傾向にあります。

そのサビを立たせるための手段としての転調であり、下手な転調をしすぎるとサビに入った時にメインがぼやけてしまうので、こうした転調の連続は避けられる傾向にあります。

なるほど。

要するに、大トロを食べる前にガリで口をリセットしたほうが、大トロを味わえると言うことですね!!ガリを食べすぎると普通は意味わからなくなりますもんね!

独特な感覚をしていますね。笑

でも概ねその通りです。

しかし、この辺りを成立させてくるのが流石の米津先生です。

転調を、サビ前に繰り返している分、普通のポップスよりもサビが光ります。

流石としか言いようが無いですね。

ガリ職人ですね。

あとサビのドラムが私大好きです!!

何拍子なんでしょうかねこれは。

この曲の速さは、bpmと言う曲の速さを表す単位で200あたりなので、かなり早めの部類になります。

16ビートと言って、めちゃくちゃ早くドラムを叩いてる所に、さらにさらに規則性を持って変なタイミングで叩くという離れ技をしているところが、前衛的でいいですね!!

2番

続きます、

『努力未來a beautiful starなんか忘れちゃってんだぁ』でフォール気味で1番が終わって、2番頭のベースリフに続きます。

ポイントはフォールしている所です!!

ほんとにそうか?

みたいな歯切れの悪さを意図的に残していますよね!!

これが2番への契機になっています。

この後、しばらく1番と同じような展開が続きますが、人生2周目みたいな落ち着きが感じられます。

しかし、やまない雨はないより先にその傘をくれよ、からの、あれがほしいこれが欲しい全てほしいただ虚しい、で尻上がりに展開をつけます。

そしてオーケストラアレンジに急に変わります。

これは何か人生論のような悟りを開いたふうな感覚がします。

1番ラストのフォールがここで解決しているように感じます。

1番で、しっちゃかめっちゃかなことをしてきたけども、1番ラストでとりあえずの結論は出します。

でも何となく腑に落ちない感覚がモヤモヤとあって、でも、ここのオーケストラで何かがストンと落ちたような気にさせてくれます。

藤本タツキ先生の描くチェンソーマンという作品への、深いリスペクトを感じますね。

『ラッキーで埋め尽くしてー』からは手拍子っぽいビートの取り方に変わり、今までと違い音数を減らされており、芯のぶれない印象を受けます。

『I love you貶してー、奪ってー、笑ってくれマイハニー』と続きます。

ここもフォール気味に歌われており不安な感じを予感させますが、

『努力未來a beautiful star,努力未來a beautiful star,努力未來a beautiful star』

と3回目で強めの歌い方をしているところが、悟りを開いた強さで跳ね返していく印象ですごく好きです。

また、この時コード進行がかなり特徴的で、クリシェという低い音が、少しずつ下がっていくコード進行が使われているのですが、これが12回連続で使われています。

12回!?

クリシェとは、一般的にこんなに繰り返すものなのですか?

いえいえ!!そんなことはありません。

私が自作曲内で、クリシェを使う時は4連続くらいで使います。

これが普通なのです。

クリシェをうまく使えば、何だか話がうまく解決しきれないと言うような浮遊感が生まれ、次の展開や、元の展開に戻りやすくなると言う特徴があります。

また音の種類は、基本的に12種類で構成されており、12回クリシェを使うと言うことは一周回って元に戻ると言うことになります。

いろいろな困難を、乗り越えて原点回帰という印象ですね。

アウトロ

最後のアウトロです!!

『ハッピー、ラッキー、こんにちはベイベー』

と続いて、以降は1番で見かけたような展開であり安定した印象で曲が終わります。

解説は以上になります。

丁寧な解説を、ありがとうございました!!

私もこの記事を作るにあたって、改めて曲を何度か聞き直しましたが、やっぱり天才的だなあと改めて感じました!!

今回は触れませんでしたが、チェンソーマンのアニメopバージョンもいいですよね。

私は、映画にあまり詳しくないのですが、いろいろな映画のパロディが使われているようです.。

そうなんですね!!

改めてみてみようと思います!!

本日の記事は以上になります。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

SNSリンク集

Linktree

インスタ

X,Twitter

TikTok

Threads

YouTube

YouTubeサブ

ニコニコ動画

PeDeの日常ブログ

ホームページ

PeDe portfolio

note

PeDe|note